不動産鑑定士試験においては避けては通れない鑑定理論の暗記(-_-;)

この壁にぶちあたって試験をあきらめちゃう方も多いのではではないでしょうか。

このページをに来ている人には絶対に鑑定士試験に合格してほしいのでです。

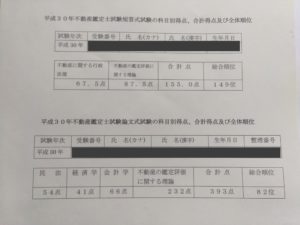

平成30年度の短答式試験で77.5点/100点、論文式試験で232点/300点(得点率77%)取って合格することができましたので方法を伝授致します!

Contents

鑑定理論の暗記方法は大きく分けると3つ

暗記の方法を大きく分けると、見ながら覚える、書きながら覚える、声に出しながら覚えるの3通りがあります。

ですが鑑定理論は暗記量が膨大なため、まず書きながら覚えるのは書きすぎてしまい腱鞘炎になるかもしれないのでお勧めできません。

そのため暗記するには見ながらか声に出しながらがいいですね。

音読の特徴

音読の特徴は声と目の両方を使って覚えることです。

声を出しながら覚えると、自分が声に出している文章が正しい文章なのかチェックしながら覚えることができますので文章を間違って覚えていたといったようなことがありません。

また実際に口の筋肉を使いながら暗記をしていますので「自分は勉強しているぞ!」という実感も持ちやすいです。

一方で声を他人に聞かれてはまずいので人の多い場所では音読はできないですね。

黙読の特徴

黙読はどこの場所でも本さえあればできるところがいいですね。

通勤時間中には本に暗記したい部分をスマホで取っておいて電車の中ではそれを見ながら勉強することができます。

また頭の中で反復するだけなので文字数当たりに必要な暗記の時間数は音読と比べて短くなりますね。

ですが、黙読は文章を目で追うだけなので細かい表現(および、また等)はかなり意識して覚える必要があります。

自分の暗記方法

自分の暗記方法はもっぱら音読でした。

ちょっと特殊な暗記方法でしたが、

必要なものは

・予定表(紙)

・鑑定理論の本

・数珠(100円ショップで購入)

まず数珠の球を50個で一回りになるように改良。

そして数珠を手に持ちながら

「更地とは建物等の定着物が無く、かつ使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。」

という文章を1回音読するごとに球を一つずつずらして50回音読したらその日はやめる。

つぎの日も覚えていなければ25回音読して辞める。

それを繰り返していくうちに、いつしか文章がスラスラ覚えれるようになりました。

暗記した部分は紙に記録しておきました。

落ち込んだ時に「こんなに暗記をしたから俺は大丈夫!」というモチベーション維持のためです。

直前期は2週間に1回のペースで鑑定理論の第1章~9章と各論1章~3章まで音読していました。

目標は1週間に1回回すことでしたが(笑)

ですが、始めのうちはこんなに過密スケジュールでなくて10分の1の量ぐらいです。

1週間かけて4章の諸原則を覚えるぐらいのペースです。

暗記はどこから始めるといい?

1章から順番に暗記してはいけません。

重要な論点から順番に暗記しましょう。

勉強し始めの時はこの3文を暗記してください。試験に必ず出てきます。

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法である。

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格(批准価格)を求める手法である。

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法である。

始めはこの3文を暗記するだけでも結構大変です。

頑張りましょう。

次にこの3文を覚えたら重要な章を暗記して言います。それは鑑定理論の5,6,7章、各論1章です。

留意事項は後回しで定義のみを暗記しましょう。

TAC(LEC)の講義で重要だと先生が示したことのみ暗記すればい

最終的には他の章と留意事項も覚える必要がありますが、これは暗記に慣れてからでも遅くありません。

始めは誰もおぼえられない

始めの半年ぐらいは本当に全然覚えられませんでした。

Aランクの最重要項目でもなかなか覚えられず、自分は本当に受かるか受からないか不安でしかたなかったですね。

ですが、1年ほどたってから急に思い出すスピードが速くなり、何周も暗記を繰り返していくうちに楽になっていきました。

その間、勉強当初と直前の暗記方法は変わっていません。

ぜひ自分を信じて1年程度は最低でも頑張ってください!

まとめ

・暗記方法は音読がおすすめ

・隙間時間は黙読する

・はじめはすぐに覚えられないから気にしない